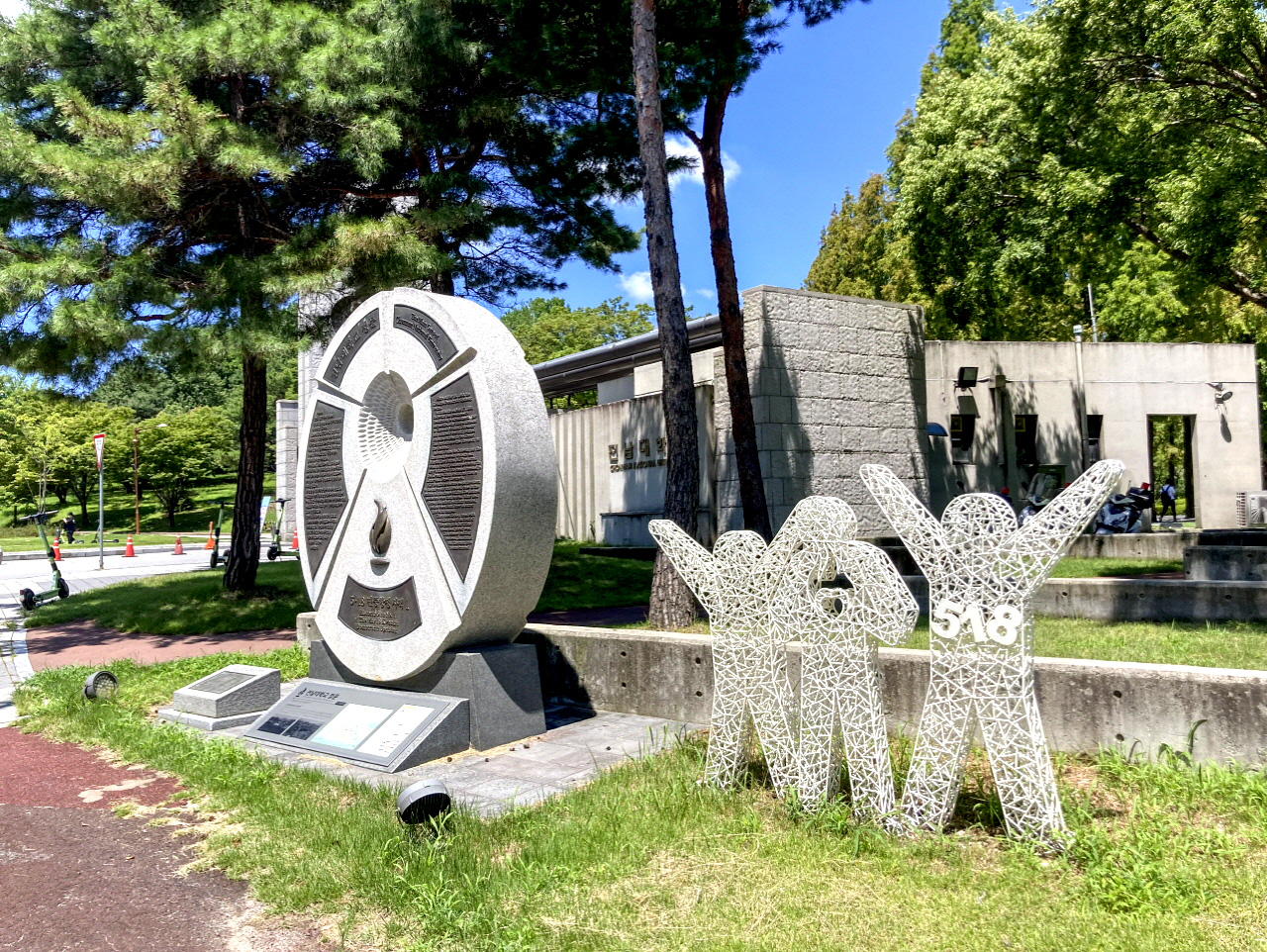

광주 사적지(29개소)

5ㆍ18구묘지는 광주시립공원묘지, 망월동공원묘지, 5ㆍ18희생자묘역, 망월동묘지, 5ㆍ18묘지, 망월동 5ㆍ18 구묘역, 망월묘역, 민족민주열사묘역 등 다양하게 불린다.

1980년 5월 당시의 공식 명칭은 광주시립공원묘지 제3묘역이다. 광주시립공원묘지는 1977년에 조성되었는데, 5·18민중항쟁이 발생한 시기에는 제3묘역에 안장하고 있었다.

5월 27일 계엄군이 전남도청을 점령한 뒤, 희생자 시신을 어떻게 할 것인가가 현안이 되었다. 잠정적으로 파악된 시신은 상무관 61구, 도청 26구, 국군통합병원 16구, 교도소 앞 1구, 광주역 6구, 효덕동 4구, 광주고등학교 앞 2구 등 총 116구였다. 입관되지 않은 시신들의 상태는 처참하기 이를 데 없었다. 정부가 1985년에 공식 발표한 민간인 희생자 수가 164명이었음을 감안하면, 희생자 시신들 위치가 모두 파악되지 않았다고 할 수 있다. 이후 여기저기에서 시신이 발견되었고, 암매장된 시신도 확인되었다.그래서 민간인 희생자의 규모에 대해 각종 소문이 있었고, 정부의 발표를 불신했으며, 이에 관한 의문은 현재에도 완전히 해소되지 않고 있다.

계엄사령부는 5월 27일부터 6월 6일까지 검사와 군법무관 등으로 하여금 희생자의 시신을 검안하게 했다. 검안을 끝낸 시신들 가운데 가족이 찾아간 경우를 제외하고는 광주시립공원묘지 제3묘역에 일괄 매장했다. 시신들은 차량과 인원 등의 부족으로 전남 6913호 덤프 차량 등에 실려 이동하여 유가족과 시민의 분노를 샀다. 5월 29일 제3묘역에서 129구에 대한 장례가 있었으나, ‘폭도’의 시신으로 분류되었던 이들에 대한 장례가 제대로 이루어질리 없었다. 극도의 공포와 불안 속에서 이루어졌던 장례에 참가한 사람도 거의 없었다.

5·18민중항쟁의 진상규명과 명예회복을 요구하는 이른바 ‘5월운동’이 활발해지면서 5ㆍ18구묘지의 상징과 의미는 갈수록 커져갔다. 이를 우려하던 전두환 정부는 1982년 3월 5ㆍ18구묘지를 해체하기 위한 계획을 수립하고, 도청으로 하여금 실행하도록 지시한다. 그러나 이 계획은 지역사회의 반발에 부딪혀 곧바로 실현되지 못했다.

계획이 실행된 것은 1983년부터였다. 민간단체인 “전남지역개발협의회”를 앞세우고, 전남도청과 광주시청 등이 순화를 책임지고, 505보안부대가 기획지원하며, 검찰과 안전기획부, 경찰 등이 협조했다. 이로 인해 안장자의 일부가 이장 지역개발협의회를 앞세운 묘지 이장 책동에서 이장된 24기의 대부분이 유가족들을 대상으로 한 다양한 형태의 협박에 의한 사실상 강제된 이장으로 보아야 한다.

일부 가족들이 묘 이장을 하기도 했으나, 다수의 유가족들은 협박과 위협을 동반한 정부의 해체공작에 끝까지 항거하여 5ㆍ18구묘지를 지켜냈다.

1987년 이한열 열사의 망월동 구묘지 안장 이후 민주화운동 과정에서 발생한 희생자들이 전국에서 광주로 향했고, 5ㆍ18구묘지에 안장되면서 이곳은 세계 민주화의 성지가 되었다. 주차장 부지에 ‘5․18 정신계승 민족민주열사 유영봉안소’가 건립되어 있다.

위치

주변 사적지